|

Андрей Чернов СМЕРТЬ

ПОЭТА Лермонтов и Николай I

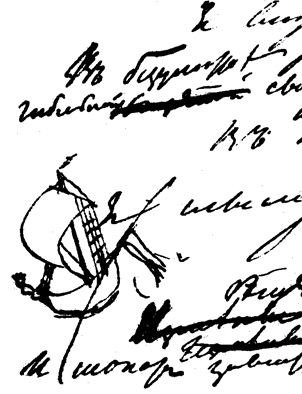

Кораблик на плане северной оконечности Голодая. Рисунок А. С. Пушкина под строкой «В безумстве гибельной свободы». 1828 г. 1. ОППОЗИЦИЯ

ТИНЭЙДЖЕРОВ Психологи

говорят, что детские и подростковые травмы временем не врачуются. Пятого февраля

1830 г. читатели «Литературной газеты» обнаружили в свежем ее выпуске

анонимную рецензию на только что оттиснутый в университетской типографии

московский альманах «Денница». Вот как она начиналась: «В сем альманахе

встречаем имена известнейших наших писателей, также стихотворения нескольких

дам: украшение неожиданное, приятная новость в нашей литературе». Автором

рецензии был Пушкин. А похваленные им «дамы» – две юные московские поэтессы –

сестры Тепловы. Надежде Сергеевне было шестнадцать, младшей, Серафиме, –

четырнадцать. В те же

дни в Москве двадцатипятилетний адъюнкт университета и редактор «Денницы»

Михаил Александрович Максимович в спешке «кормит» домашний камин собственным

архивом. Гостивший в первопрестольной Дельвиг только что получил письмо из

Петербурга от Ореста Михайловича Сомова. Тот предупреждал приятелей, что над

«Денницей» уже искрят перуны. Причем не простые, а «высочайшие».Из толков «у

Греча и Булгарина» Сомову стало известно о булгаринском доносе в Третье

отделение. Причина доноса – восьмистишие четырнадцатилетней Серафимы: К*** Слезами горькими, тоскою Твоя погибель почтена, О верь, о верь, что над тобою Стон скорби слышала волна! О верь, что над тобой почило Прощенье, мир, а не укор, Что не страшна твоя могила И не постыден твой позор! Чуткий

литературовед Ф. В. Булгарин сразу же сообразил, что Максимович напечатал

стихи о могиле Рылеева. К счастью, дружеская почта на сей раз отказалась

проворнее фельдъегерской. Николай 1 констатировал, что стихи, «очевидно,

имеют направление не благонравное». Цензора заперли на две недели на

гауптвахте, потребовали объяснений у редактора, но Максимович уже успел

продумать линию защиты. Первый аргумент – автор почти ребенок, притом

барышня. Второй находим в письме П. А. Вяземского А. И. Тургеневу: «В «Деннице» на странице 121-й, найдешь

ты стихи девицы, за которые московский Глинка, цензор, просидел неделю на

гауптвахте /.../ Это стихи на смерть какого-то студента, утопившегося, а им

дали политическое перетолкование». Арест цензора Сергея Николаевича Глинки, литератора

и патриота 1812 г., человека в Москве весьма уважаемого и известного, говорил

о том, что следователи в успехе дела не сомневались. Почему же выпустили

через неделю, а не через две? Да потому, что в первые же дни не менее трехсот

москвичей явились засвидетельствовать свое почтение цензору, определенному

Бенкендорфом штудировать за решеткой цензурный устав. И это было уже

демонстрацией. Власти поняли, что дело слишком неблагополучно и гауптвахтой

его не поправишь. Надо было готовить куда более сильнодействующие рецепты для

искоренения московской крамолы. Демонстративное сочувствие Глинке управляющий делами

Третьего отделения М. Я. Фон-Фок в агентурном обзоре совершенно справедливо

рассматривал как общий знак московской оппозиционности. Глинка, «агент всех

тайных обществ» (выражение властей), знавший сестер Тепловых и друживший с

Максимовичем, вскоре был лишен цензорского места: как водится в таких делах,

в том же году к нему придрались по весьма пустячному поводу. В оппозиционную Москву Пушкин поспешит в тот год в

начале марта. Он встретится с Максимовичем и Дельвигом, сообщит Вяземскому в

письме от 14 марта о том, что Иван Иванович Дмитриев сердится на цензора

Глинку. (За что – обоим, видимо, и так понятно. Впрочем, консервативный

Дмитриев при всем том посетил арестованного цензора на «губе» одним из

первых.) Комментаторы «синего» пушкинского десятитомника рассерженность

старейшего московского поэта на Глинку объясняют «сугубо литературными»

причинами. Нет, причины, скорее, литературно-политические. И о чем говорят в

те дни Пушкин с Дмитриевым, можно догадаться по следующему письму Пушкина к

Вяземскому, датированному второй половиной марта: «Посылаю

тебе драгоценность: донос Сумарокова на Ломоносова. Подлинник за

собственноручною подписью видел я у Ив. Ив. Дмитриева. Он отыскан в бумагах Миллера,

названный, вероятно, в присутствии и, вероятно, сохраненный Миллером /.../

Состряпай из этого статью и тисни в Лит.<ературную> Газ.<ету>.

Письмо мое доставит тебе Гончаров, брат красавицы: теперь ты угадаешь, что

тревожит меня в Москве». Хотя письмо послано с надежной оказией, читать

приходится между строк. Так что же тревожит Пушкина? Красавица Гончарова?..

Да, конечно. Но не только. В том же письме через пару строк: «Булгарин изумил

меня своею выходкою, сердиться нельзя, но побить его можно и, думаю, должно –

но распутица, лень и Гончарова не выпускают меня из Москвы, а дубины в 800

верст длины в России нет кроме гр. Панина». «Дубина

в 800 верст» на Булгарина не раз еще будет опускаться. В эпиграммах, в

статьях той же «Литгазеты». Война объявлена. Первый кнут, как и «первая

дубина», – доносчику. И не надо верить на слово Вяземскому, будто он считает,

что «политическое перетолкование» стихам Серафимы Тепловой дала власть. 18

апреля 1828 г. в –. праздник Преполовения Вяземский с Пушкиным сами подняли

на месте декабристской виселицы пять щепок от эшафота (которые Вяземский,

кстати, сохранил). А саму тайную декабристскую могилу Пушкин сумел-таки

разыскать на Голодае, о чем некогда догадалась Анна Андреевна Ахматова. И

именно по пейзажным зарисовкам Пушкина через полтора века экспедиция

«Огонька» и Музея истории Ленинграда тоже отыщет это место. В

1828 г. Пушкин, как мы уже знаем, впишет подробный путеводитель к рылеевской

(и его товарищей) могиле в рассказ Титова «Уединенный домик на Васильевском».

Повесть с помощью того же Сомова будет опубликована в дельвиговских «Северных

цветах» за 1829 г. 25

мая 1828 г. мимо этого места на северной оконечности Голодая Вяземский,

Пушкин, Грибоедов, Киселев, Сергей Голицын, Шиллинг и Мицкевич на пироскафе

поплывут в Кронштадт. А еще летом 1826 г. и А.А.Жандр (видимо, вместе с

Грибоедовым) катались на лодке на «уединенный островок Невы» в поисках этой

могилы, но ничего там не обнаружили, «кроме кустов» и часового. Грибоедов

и Жандр не нашли. Пушкин нашел. 19 мая 1828 г. он заканчивает стихи «Когда для

смертного умолкнет шумный день...», а на черновике появляется рисунок трубы

пироскафа с навешенным на нее парусом (наблюдение С.А. Фомичева) и набросок

топографического плана, где поэт отметил береговую линию Малой Невы, ров

между Голодаем и крохотным, входящим в голодаевскую косу, островком

Гоноропуло, и увенчал все это стилизованным корабликом, выброшенным волною на

отмель и упершимся бушпритом в ту самую точку, где лежат тела пятерых

повешенных. Двумя указательными штрихами поэт отметил, как пройти к этому

месту посуху. Напомним, что кораблик и план возникают рядом со

строкой «В безумстве гибельной свободы...». Здесь же в черновике – словесная

иллюстрация к рисунку: «мои потопленные годы», «потопленная радость»,

«потопленная младость». «Когда для смертного...» – первое откровенно

христианско-покаянное стихотворение Пушкина. Первая его часть будет

опубликована в тех же «Северных цветах» рядом с путеводителем к могиле

декабристов. Вторая часть окажется столь интимной, что останется лежать в

черновике. Замечательно и сближение дат. Дело в том, что 18 мая

– день памяти священномученика Феодота Анкирского и с ним семи христианских

дев, утопленных в море после истязаний именно в этот день в 303 году. Феодот по откровению свыше разыскал тела убиенных и

предал их христианскому погребению. Об этом стало известно властям. Святой

отказался поклониться языческим идолам и был обезглавлен. Тело его хотели

сжечь, но поднялась буря и помешала языческому ритуалу. Святой был погребен по христианскому обычаю. 18 мая 1828 г. – это 1525 годовщина казни найденных

Феодотом священномучениц. И дату под пушкинскими стихами очень трудно

объяснить совпадением. Скорее предположить, что 18 мая поэт был в храме на

службе, 19-го же закончил покаянное стихотворение: И нет отрады мне – и тихо предо мной Встают два призрака младые, Две тени милые – два данные судьбой Мне ангела во дни былые; Но оба с крыльями и с пламенным мечом, И стерегут, и мстят мне оба. И оба говорят мне мертвым языком О тайнах счастия и гроба. «Пламенный меч» этой нравственной муки казнил

Пушкина с 1826 г. 13 июля декабристы были повешены, 14 июля тайно захоронены

в братской могиле – без гробов, нагими, с известью, которая должна была

уничтожить тела, дабы родные не выкрали их и не похоронили по христианскому

обычаю. Анна Ахматова показала, как важно для Пушкина было христианское

погребение. Она же обратила внимание и на строки «Полтавы» (тот же 1828 г.),

и на стихотворение «Утопленник» (лето 1828 г.), где поэт говорит по сути о

том же – об одичании власти, о нравственной муке человека, отказавшего

другому в погребении. Могила для декабристов была вырыта инженерной

командой Петропавловской крепости у самой воды, практически на отмели

гоноропуловского рва. Несколько раз в год это место покрывалось водой даже

при ординарных подъемах Невы. И могила не размыта только потому, что яма была

вырыта глубиною до трех с половиной метров. Уже к середине XIX в. место это

ушло под поду, оказалось на мелководье. Тогда, собственно, о могиле и стали

забывать, хотя летом 1826 г. по свидетельству современника, народ «валил туда

толпами». «Пламенный меч» коснулся души поэта вновь стихами

Серафимы Тепловой. В этом был для Пушкина, может быть, и мистический укол: в

переводе с еврейского Серафима – «пламенная». Мы не знаем, кто те «тени милые»,

казнившие поэта в майские дни 1828 г. Но в начале года 1830-го они обрели

вполне живые очертания двух московских дев – Натальи и Серафимы. Покаянные

стихи оказались пророческими. Проведя в Москве весну и половину лета, 14

июля, в день тайного погребения казненных, Пушкин выезжает в Петербург.

Мистика цифр преследует Пушкина. 14 июля – это еще и дата казни Андрея Шенье.

Фотография

с миниатюры К. Ф. Рылеева (неизвестный

художник по рисунку О. М. Кипренского), сделанная

в 1870 г. его дочерью Анастасией

Кондратьевной. Из

архива Н.Н.Органова. Упрек, невольно кинутый ему четырнадцатилетней

девушкой, разбередил зарубцевавшуюся было боль. В тот же год, уже в Болдине, Пушкин

пишет стихотворение «Когда порой воспоминанье...». Здесь впервые появится и

пейзаж скорбного» открытого острова»: «Стремлюсь привычною мечтою // К

студеным северным волнам». В 1833 г. он, несколько переработав, включит это

описание в поэму «Медный всадник». «Остров малый» на Невском взморье станет

могилой бедного Евгения. Но мы не о Пушкине. Мы о Серафиме Тепловой, о восьми

ее строках, приведших к роковым

последствиям не для автора этих стихов, а для всего Московского университета,

и еще для одного великого российского стихотворца, чье имя мы произнесем

несколько позже. Уже в наше время забытым стихам Серафимы Тепловой

были посвящены два замечательных, но известных лишь специалистам

исследования. Первой воскресила этот сюжет Р. Б. Заборова в № 3 журнала

«Русская литература» за 1976 г. Пушкинодомец Вадим Вацуро продолжил сей сюжет

статьей «Лермонтов и Серафима Теплова» в книге «Литература и искусство в

системе культуры» (М., 1988). Впрочем, помнили об этой истории и в XIX веке. 14 июля (!) 1854 года М. А. Максимович пишет письмо

В. П. Гаевскому, который в то время готовил монографию о Дельвиге. Вспомнил

Максимович и о своей «Деннице», и об истории заключения на гауптвахту цензора

Глинки. И даже не совсем точно процитировал Пушкина: «Дела

давно минувших лет...» Надо не «лет», а «дней», но оговорка, (точнее описка)

вполне красноречива: Сама дата письма – ключ к разгадке, какой-такой

«особый толк» придан был властями стихам С.Тепловой. Николаевское время уже кончается (но еще не

кончено!), и образованные читатели XIX столетия умеют передавать друзьям

тайные приветы. В 1861 г. М. Н. Лонгинов в рецензии на стихи Надежды

Тепловой вспомнил и об элегии юной ее сестры. Дескать, Максимович «объяснил,

что стихи написаны к утопленнику и не заключают в себе никакого особенного

умысла». Более того, «такой же отзыв был доставлен издателем «Денницы» от

автора стихов». Серафима Сергеевна, к тому времени уже Пельская, прочтя в

«Русском вестнике» эти строки, отписала автору их, потребовав восстановления

справедливости. Пришлось Лонгинову в «Письме к редактору»

извиняться: «Когда

в 1830 году возникло недоразумение по поводу стихов С.С.Тепловой /.../

издатель М.А. Максимович, желая, по-видимому, отстранить от автора

возможность каких-либо неприятностей, ограничился тем, что взял у нее по

необходимости одну только подписку, что стихи в ”Деннице” написаны ею». Так Серафима Сергеевна дала понять проницательному

читателю времен «оттепели» и «перестройки», что никаких отречений, пусть даже

вынужденных, она не произносила. (Хорошо, что при Николае Палкине детей вес

же не допрашивали.) Тогда, в 1830-м, жандармы сделали вид, что

удовлетворились оправданиями Максимовича и начали готовить расправу над

Московским университетом (что вскоре и произошло), а в самом университете

молодежь горячо обсуждала вызов, брошенный в элегии юной барышни всему

государственному режиму. На это, как полагают исследователи, намекал три

десятилетия спустя И. В. Селиванов, закончивший Московский университет в 1829

г., в письме к А. В. Дружинину. Об этом говорит и записная книжка студента

Белинского с переписанными в нее стихами Тепловой. (Там они следуют сразу за

«Живым мертвецом» Полежаева.) Вскоре умрет Дельвиг, и Пушкин пригласит Максимовича

вместе с обеими московскими барышнями участвовать в «Северных цветах» на 1832

г. Серафима Польская писала немного, но все же дала для

альманаха вполне невинное стихтворение «Сестре в альбом». Почему же у Булгарина не было сомнений в том, кому

посвящена элегия в «Деннице»? Первое объяснение принадлежит современнику тех событий

М. А. Дмитриеву: «Проницательные люди донесли, что в этих стихах дело идет о

Рылееве, содержавшемся перед казнью в каземате Петропавловской крепости,

омываемой волнами. Довольно было этого имени, чтобы поднять тревогу в душе

Николая Павловича и воздвигнуть бурю». Второе – что Рылеев казнен на кронверке

Петропавловской крепости, выходящем на Неву. Тут мы вынуждены поправить и современников Тепловой,

и современных исследователей: у Тепловой речь не о каземате и не о виселице,

а именно о могиле. О той, что на самой кромке суши, «в прибрежных кустах»

(выражение обер-полицмейстера Б. Я. Княжнина, руководившего тайным этим

захоронением), постоянно затопляемых водой. И если московская барышня в 1829

г. сумела так точно указать в стихах на сам характер этого места, значит, оно

не было тайной и для москвичей. Р.Б.Заборова безусловно права, когда пишет, что в

элегии Тепловой просто не может идти речь о юноше-утопленнике, тем более о

самоубийце. Это версия для нравственно тупых шпионов

правительства, ибо самоубийство для христианина должно быть почтено «не

полным прощением, оправданием и уважением окружающих, а молитвой о прощении

за содеянный грех». Впрочем, трудно предположить, что Фаддей

Бенедиктович или Николай Павлович об этом не догадываются. И царь очень точно

понял, куда надо направить главный удар репрессий, где таится в оппозиционной

Москве источник самой страшной для режима крамолы. Поразительно, но он

попал-таки в яблочко, ибо в пансионе при Московском университете в тотгод

учился отрок, бредивший стихами Пушкина, Рылеева и... Серафимы Тепловой. Имя мальчика – Михаил Лермонтов. Вадим Вацуро обнаружил в стихах юного Лермонтова

несколько прямых цитат и целый пласт реминисценций из элегии Серафимы

Тепловой. Впервые цитата из элегии Тепловой у Лермонтова мелькает

в 1830 г. в стихотворении «Нищий»: «Так я молил твоей любви // С слезами

горькими, с тоскою...» Это может еще быть и просто случайностью, но в

следующем году Лермонтов делает вольный перевод стихов Томаса Мура, а

заканчивает двумя строками, которых нет у англичанина: Одной слезой, одним ответам Ты можешь смыть их приговор; Верь! не постыден перед светом Тобой оплаканный позор! У Мура нет, зато есть у Тепловой: «И не постыден

твой позор». Есть и в ходившем тогда в списках предсмертном

письме Кондратия Рылеева, написанном из каземата ночью перед казнью. Вот его

первые строки: «Бог и государь решили участь мою: я должен умереть и умереть

смертию позорною…» В 1830, 1831 гг. Лермонтов создает так называемый

«провиденциальный цикл», где лирический герой, преследуемый роком, ожидает

казни. Единственное, что может принести ему радость, – слеза любимой. И он

пророчит сам себе: ...Смерть моя Ужасна будет; чуждые края Ей удивятся, а в родной стране Все проклянут и память обо мне... Смерть, удовлетворяющая столь страшным условиям, –

это смерть государственного преступника, смерть заговорщика. Может быть, даже

цареубийцы, которому четвертование не заменили удавкой: Кровавая меня могила ждет, Могила без молитв и без креста, На диком берегу ревущих вод И под туманным небом; пустота Кругом. Лишь чужестранец молодой, Невольным сожаленьем и молвой И любопытством приведен сюда, Сидеть на камне станет иногда. В этих же стихах упомянут и курган над безымянной

могилой. В. Э. Вацуро высказал мысль о том, что здесь «нет никаких аллюзий –

есть ассоциации, быть может, непроизвольные, а не осознанный намек на

Рылеева, – это совершенно ясно из контекста стихотворения». Пусть так. Хотя мы и не очень верим в

«непроизвольные» ассоциации гениев. В свое время Э. Г. Герштейн писала еще об одном

стихотворении из «провиденциального цикла», кстати, озаглавленного так же,

как элегия Серафимы Тепловой «К ***». Исследовательница удивлялась странному

несоответствию сюжета: «Хотя стихотворение начинается с упоминания о позорной смерти на плахе, заканчивается

оно образом утонувшего героя: И лишь-волна полночная простонет Над сердцем, где хранился образ твой!» В. Э. Вацуро и здесь обнаружил парафраз из Тепловой:

«О верь, о верь, что над тобою // Стон скорби слышала волна!» Исследователь

пытается разрешить это противоречие: «Каждый из этих мотивов был по-своему

продолжен в лермонтовской лирике. Но в стихах «Когда твой друг с пророческой

тоскою...» /.../ они не переплавились до конца, сохранив нечто от своей

автономности. Даже если не настаивать на том, что стон волн «над сердцем»

мертвого возлюбленного означает непременно, что тело покоится в водной

пучине, а предположить расширенное толкование – например, могилу на берегу

моря (как в «1831-го июня 11 дня»), – то все равно образ окажется

«непонятным». Он не порожден логикой лирического сюжета, он пришел извне». Увы, такова цена за то, что «биографический метод»

оказался отвергнут литературоведением XX века. Что же до этих лермонтовских стихов, то они порождены

как раз логикой сюжета. Исторического и лирического. В 1830 г. Пушкин извлечет из старой тетради и

анонимно опубликует в той же «Литгазете» свой «Арион» (связь его с

декабристской темой Вадим Вацуро тоже отрицал на основании того, что данный

сюжет был общим местом у романтиков), а осенью того же года примется за

«Когда порой воспоминанье...». В те же дни отрок Лермонтов начинает писать

вполне рылеевское по духу стихотворение «Новгород»: Сыны снегов, сыны славян, Зачем вы мужеством упали? Зачем?.. Погибнет ваш тиран, Как все тираны погибали!.. Стихотворение не задалось. Через день Лермонтов

пишет о могиле воина, кургане на диком морском берегу. И вполне по-рылеевски

обозначает жанр стихов словом «дума». Близится пятая годовщина декабристского восстания. Не зная друг о друге, Пушкин и Лермонтов оба

примеряют «к себе» голодаевскую могилу. Пушкин описывает свое посещение

подмытого хладной пеной островка, свой утлый челн, волновую погоду, «берег

дикий» и место рыбачьей стоянки (а это уже точный топографический ориентир,

ведь на плане, изданном в СПб в 1828 г., на всей Малой Неве только здесь

отмечена и подписана «Избушка рыбаков»). Вот и Лермонтов говорит о своей

гибели и о проклятой могиле на «диком берегу». (По нестранному сближению у

обоих совпадет даже эпитет!) Купеческая дочь Серафима Теплова профессиональным

поэтом не стала. Шестнадцати лет она вышла замуж за почтового чиновника

Дмитрия Федоровича Пельского, который в 1840 г. занял должность почтмейстера

в Дмитрове, выпустил две книжки по почтовому делу и вскоре умер. Как сообщает Р. Б. Заборова, в начале 1860-х С. С.

Пельская была «бедна, как не знаю кто» (отзыв современника). Памятуя о ее

знаменитой элегии, прогрессивные литераторы времен тогдашней «оттепели» даже

выделили ей однажды вспомоществование – несколько десятков рублей. Комментарий к новейшему собранию стихов Николая

Языкова называет ее «третьестепенной поэтессой, сестрой Н. С. Тепловой».

Примечание это не вполне случайно. Языков с сестрами Тепловыми общался, в

альбом Серафимы в 1831 г. он даже вписал посвященные ей стихи: «Я знаю вас:

младые ваши лета...» Можно предположить, что и элегия Серафимы Сергеевны –

ответ не только на предсмертное письмо самого Рылеева, но и на тайные стихи

самого Николая Языкова, вернее, на одну их строку, с которой юное поколение

никак не могло согласиться по свойственному молодости максимализму. Еще раз

напомним эти стихи: Не вы ль убранство наших дней, Свободы искры огневые,– Рылеев умер, как злодей! О, вспомяни о нем Россия, Когда восстанешь от цепей И силы двинешь громовые На самовластие царей! Языков, конечно, не мог полагать, что это его

восьмистишие приведет к столь серьезным, впрочем, не для него самого

последствиям. Не знал они того, что в каземате незадолго до казни Кондратий

Федорович Рылеев выцарапал на донце оловянной тарелки четверостишие, словно

бы впрок отвечающее Языкову: Тюрьма мне в честь – не в укоризну, За дело правое я в ней. И мне ль стыдиться сих цепей. Когда ношу их за отчизну? Впрочем, и это совпадение, видимо, вполне объяснимо.

Ведь оба – и Рылеев, и Языков помнили строки из «Шильонского узника»: «Удел

несчастного отца – за веру смерть и стыд цепей». Из того же источника Пушкин

черпал и для своего «Ариона». «Нас было много на челне» – это парафраз из

Жуковского: «Нас было шесть, пяти уж нет». Да, Карамзин прав, и «порядочный человек не должен

подвергать себя повешению». Но молодость России с Карамзиным всегда не

соглашалась. Список восьмистрочной элегии Серафимы Тепловой

сохранит в семейных своих бумагах вдова Рылеева. Вместе с ними попадут эти

стихи в собрание Пушкинского Дома. Дата смерти С. С. Пельской неизвестна, могила

затеряна, стихи, как и сам ее подвиг, – забыты. 2. ПРИЧИНА ПОСЛЕДНЕЙ ДУЭЛИ

При жизни поэта преследует шепоток сплетен. Когда поэт умирает,

сплетни под именем Легенды или Версии перекочевывают в мемуары и

исследовательские труды. Каким видели Лермонтова люди николаевской эпохи?

Мрачным, дерзким, надменным: если не Демон, то уж точно Фаталист. Однако откроем словарь языка поэта. Какие

слова у Лермонтова – самые любимые? Возьмем лишь те, что употреблены в его

стихах и прозе более пятисот раз. Что это за слова? Гибель? Рок? Разрушение? Ничуть. Любимые лермонтовские глаголы:

знать, любить, хотеть, видеть, говорить, жить. Существительные – душа,

сердце, жизнь, Бог, слово, люди, человек. Про страдание и смерть поэт говорит в

пять, десять раз реже, чем про жизнь и любовь. * *

* Возьмем для модели, скажем, такую ситуацию: 22 июня 1956

года собирается компания офицеров-фронтовиков. Надо ли объяснять, по какому

случаю сходка? Разумеется, не надо: дата говорит сама за себя – пятнадцатая

годовщина начала войны... У людей XIX века были свои «знаменательные

даты», и то, что Пушкин называл «странными сближениями», может объяснить

некоторые «странности» российской истории. 15 июля 1841 года на окраине прифронтового

кавказского города Пятигорска отставной майор Николай Мартынов застрелил

поручика Михаила Лермонтова. Случилось это между шестью и семью часами

пополудни. Для поединка были выбраны дальнобойные

пистолеты Кухенройтера, на десяти шагах смертельные. Вот, пожалуй, и все, что мы достоверно

знаем о той роковой дуэли. Все прочее – разноголосица недомолвок и

лжесвидетельств, слухов и домыслов. Два десятилетия я нахожу все новые и новые

«нестыковки» этого сюжета. И все они имеют лишь одно объяснение: слишком уж

страшная для современников тайна лежала на всей этой трагической истории. Попытаемся же ее приоткрыть. Начнем с условий поединка. В черновике показаний

Мартынова они одни, весьма жесткие и кровавые (каждый имел право на три

выстрела), а в беловике – совсем другие: стрельба с пятнадцати (а не десяти

шагов), да еще с расходом по десять шагов от барьеров и без возможности

подозвать противника к барьеру после его выстрела. Кто надоумил Мартынова изменить

собственные показания? Неужели следователи? Но им-то зачем брать грех на

душу? Второй, казалось бы, еще более простой

вопрос: кто был секундантами на том поединке? И это неизвестно. В официальных документах

секундантов два – Михаил Глебов и Александр Васильчиков. Васильчиков на

следствии назвал себя секундантом Лермонтова, а Глебов – Мартынова. Но в том

же году Глебов в частном письме давал, как указывают лермонтоведы, «обратное

распределение функций». Лгут, – надо заметить, – оба. По мемуарам

мы знаем, что решено было скрыть имена еще двух секундантов – Алексея

Столыпина и князя Сергея Трубецкого. (Их к делу не привлекли, а просто

выслали из Пятигорска). По всему выходит, что Глебов и Васильчиков были секундантами

Мартынова, а лермонтовскими «негласными секундантами» (термин по дуэльному

кодексу невозможный) были Столыпин и Трубецкой. Считается, что их участие скрыли, потому

что обоих ненавидел царь. Но если следствие не установило самого

элементарного, чего же тогда стоит все остальное дознание? Впрочем, обвинить следователей в

нерадивости и непрофессиональности нельзя. Только профессия у них какая-то

другая: берут инициативу в свои руки, сами сочиняют заведомо лживую версию и

едва ли не под диктовку заставляют излагать ее участников дуэли. А наиболее

опасных вообще прячут. Для такого поведения следователей причины

должны быть исключительными. Но еще о секундантах: о Сергее Трубецком

лермонтоведы пишут, что он, видимо, был членом петербургского оппозиционного

«Кружка шестнадцати», Столыпина же прямо называют участником этого кружка.

Лермонтов в этой организации молодых аристократов также состоял. В 1840-м,

после высылки Лермонтова, все известные «кружковцы» тоже отправились на

Кавказ. Считается, что по собственной воле, но историки доказывают обратное:

после провала кружка дело в Петербурге решили не доводить до следствия, а

молодым людям просто посоветовали ехать в действующую армию. Летом 1841 года все «кружковцы» собрались

в Пятигорске. Значит, конспиративный кружок не распущен

в 1840-м (как считается), но продолжает действовать на Кавказе. Что же предшествовало дуэли? Выпущенная в 1981 году «Лермонтовская

энциклопедия» осторожничает, называя место и дату ссоры поэта с его будущим

убийцей: все случилось 13 июля на вечеринке в доме у генеральши Верзилиной,

но... «надежных свидетельств нет». И впрямь нет. Хотя сам факт скандала в

воскресенье 13 июля в доме Верзилиных никто не оспаривает. Одна загвоздка –

все всё видели, но одни просто молчат, а другие врут. Например, так: мол,

поэт во время музицирования Сержем Тубецким что-то сказал про кинжал

Мартынова. (Мартынов был уже в отставке и носил горский кинжал.) И как раз на

слове «кинжал» музыка стихла, а Мартынов это слово услышал, и заключил, что

речь о нем. Придумано очень неловко: по одному слову

совершенно невозможно понять, о чем (или о ком) говорил Лермонтов. Ну почему

именно о Мартынове, а не о каком-нибудь чеченце, или, наконец, не о себе? Другие считают, что дело вообще в

подшучивании поэта над своим будущим убийцей. Де характер у поэта был такой –

сложный и неуживчивый. Но раньше Мартынов терпел остроты

приятеля. А тут взорвался. Предположим. Но – почему именно в этот

день? Иные намекают: ссора произошла «по куда

более важным причинам». И называют имена дам, «в реальности» ставших этими

самыми «причинами». Другие выдвигают идею царского заговора:

захотел Николай Павлович Романов сжить поручика Лермонтова со света, вот и

подослал Мартынова. Впрочем, никто не спорит с тем, что в тот

вечер Лермонтов был «мрачнее обычного». Так что ж – «мрачнее обычного», а все

продолжал острить над мартыновским кинжалом? И еще ложь: Васильчиков сообщает, что

вызов состоялся «при нем», а Мартынов утверждает, что объяснялись они с

Лермонтовым «без свидетелей». Очевидно, что убийца поэта и его секундант

просто не успели как следует сговориться: лермонтоведы знают, что в первые

часы после дуэли секунданты вообще говорят одно, а на следствии – другое. Равно как и «свидетели» ссоры: в докладе

Николаю I будет сказано, что острот и шуток Лермонтова, оскорбивших

Мартынова, никто, собственно, не слышал. А дальше (по показаниям Мартынова) –

странная их беседа в саду, уже без свидетелей. Мартынов говорит, что заставит

поэта перестать шутить. В официальном письме полковника Александра

Семеновича Траскина (начальника штаба Командующего войсками на Кавказской

линии и в Черноморье) к командующему Павлу Христофоровичу Граббе

(генерал-адъютанту, а в молодости члену декабристского Союза Благоденствия и

соратнику самого Ермолова) это звучит чуть по-иному (но чего стоит это

«чуть»!): «Мартынов сказал ему, что он заставит его замолчать». На что Лермонтов, если верить Мартынову,

отвечает выспренной тирадой: «Вместо пустых угроз ты гораздо бы лучше сделал,

если бы действовал». Вряд ли мы поверим, что поэты так

изъясняются. Впрочем, даже и в такой передаче сквозь текст проступают слова,

сказанные на девятнадцать веков раньше: «Что делаешь – делай скорее». Лермонтов называет Мартынова Иудой? За что?.. Через день у подножья Машука, в четырех

верстах от города, поэт даже не станет целиться в противника: он

демонстративно поднимет пистолет дулом вверх и будет держать его так, пока

убийца не выстрелит. Это как новый вызов, как другая цитата, а точнее,

самоцитата: «Есть Божий Суд...» Ну и все прочее – и вмешательство в работу

следствия полковника Траскина, указывавшего Глебову и Васильчикову (а также,

очевидно, и Мартынову), какие именно им следует давать показания, и

назначение в качестве главного следователя уже до этого заплатившего карьерой

за отказ сотрудничать с жандармами подполковника Филиппа Федоровича Унтилова,

и перераспределение ролей секундантов (с исключением из игры в следствие

двоих, наиболее нелюбезных царю), и еще многое другое – разве не удивительно? Ничуть, если мы ответим на вопрос, а когда

и по какому поводу собрались на воскресную вечеринку у генеральши Верзилиной

члены конспиративного кружка (плюс иные кавказские офицеры, а с ними и Лев

Сергеевич Пушкин). В лермонтоведении этого вопроса вроде бы и

не существует. (Он не вмещается в рамки мифа о жизни и смерти Лермонтова.) Но

мы обязаны его задать. Для офицеров-дворян, для кавказских

офицеров прошлого столетия, дата 13 июля 1841 года была не менее говорящей,

чем для наших отцов 22 июня 1956 года, а для дедов 25 октября 1932-го или 9

января 1920-го. Пятнадцать лет назад на Кронверкском валу

Петропавловской крепости были казнены Кондратий Рылеев, Павел Пестель, Петр

Каховский, Сергей Муравьев-Апостол и Михаил Бестужев-Рюмин. Именно с этого дня, а даже не с 14 декабря

1825 года, в общественной жизни России началась совсем иная, страшная в своем

удушье эпоха. 13 июля 1841 года чуткий на роковые

сближения Лермонтов и впрямь должен был выглядеть «мрачнее обычного». На Сенатскую он не попал по возрасту. И с

шестнадцати лет примерял на себя саван цареубийцы… Нет, цареубийцы из него, как и из Пушкина,

не вышло. Хотя за свои стихи о Пушкине Лермонтов и

попадает в первый раз под арест и в ссылку. Вторая ссылка – за дуэль с де Барантом,

сыном французского посланника. Причины дуэли также темны, но есть глухие

упоминания, что ссора произошла из-за Пушкина. (Дантес – француз, и Барант

выгораживал соотечественника.) И, наконец, – ссора и дуэль с Мартыновым. Дуэль, столь напугавшая всех окружающих,

что секунданты с места поединка разбегаются, бросая под ливнем мертвое тело

поэта, а следователи делают все, чтобы в Петербурге не узнали истинной

причины роковой ссоры. А что прикажете делать, если выяснится, по

какому поводу собирались и по какой причине дрались? Так что шутки про кинжал Мартынова

совершенно ни при чем. Уж если и была речь, заглушенная до времени аккордами

Сержа Трубецкого, то речь про другой кинжал – декабристский символ

цареубийства. Возможны две ситуации: или Лермонтов в

доме у генеральши (жены генерал-майора Петра Семеновича Верзилина, тоже

соратника близкого к декабристам генерала Ермолова) поднял тост за

«цареубийственный кинжал», или после того, как разговор коснулся темы

повешенных цареубийц, Лермонтов предложил их помянуть. А отставной майор Николай Мартынов, случайно

попавший на сходку членов «Кружка шестнадцати» (он жил во флигеле у

Верзилиных) воспринял это как провокацию и пить за казненных преступников

отказался. Тогда понятен и тот их диалог в саду,

который мы уже попытались реконструировать. Представим себе все эти

гефсиманские аллюзии – тайную вечерю, южную летнюю ночь, роскошь кавказского

сада, тему казни (и евангельской, и декабристской, ведь мятежное каре вкруг

Медного Всадника стояло так же неподвижно, как Христос при аресте), тему

предательства, наконец: – Я заставлю тебя замолчать!.. – Что делаешь, – делай скорее. А могло быть и так, как это представил

московский литератор Георгий Елин: Русское дворянство/офицерство из-за

«шуточек» не стрелялись – для дуэлей было только две причины: оскорбление

чести и женщины. Вторая версия в случае Лермонтова с Мартыновым (как и с

Барантом) заведомо отпадает, значит – остается первая. С Барантом сошелся на

шпагах и гладкоствольных Лепажах (это за честь русской поэзии, ведь

соплеменник Баранта на Пушкина руку поднял!), а с Мартыновым на дальнобойных

нарезных пистолетах Кухенройтера – за что? Да потому, что в доме Верзилиных

Лермонтов с друзьями собрались тогда на поминки – ровно15 лет назад в эту

июльскую ночь декабристов вешали, а туповатый Мартынов, которого в «мужскую»

компанию не взяли, вынужден был зевающих без внимания барышень развлекать, и

уходил он, обиженный, первым, уже стоя на пороге, брякнул неосторожную фразу

мрачным мужикам (типа: вон у жандармского подполковника Кушинникова свет в

окне горит, и много бы он дал, чтобы узнать, по какому вы поводу тут пьёте),

на что Лермонтов сказал: «Делай, что решил» – известно пять вариантов этой

фразы, суть которой одна: пойди и стукни! – вот это оскорбление,

которое смывают только кровью... И ложь, и недомолвки, и инсценировка

следствия объясняются тем, что начальнику штаба и самому командующему

(напомним, что в молодости он состоял в Союзе Благоденствия и сам чуть было

не поехал в Сибирь) надо сделать все, чтобы не открылось, что на Кавказе,

кишащем недобитыми декабристами, ссыльные «кружковцы» открыто собираются

поминать цареубийц. Если Николай I узнает про то, Павел

Христофорович Граббе (как минимум) отправится в отставку. И многие прочие –

вслед за ним. И потому вести следствие поручают офицеру,

чья карьера уже загублена из-за его отказа сотрудничать с жандармским

ведомством. (Этот не выдаст.) Самое трудное, видимо, было объяснить

убийце поэта, что от него требуется и чем для него самого обернется попытка

чистосердечного признания. Должно быть, объяснение было в том самом

духе, в каком высказался о Мартынове опальный генерал Ермолов: «Если бы я был на Кавказе, я бы спровадил

его; там есть такие дела, что можно послать да, вынувши часы, считать, через

сколько времени посланного не будет в живых...» Мартынов этих слов никогда не узнал. Он и

без того оказался сообразительным молодым человеком. P.S. * *

* – А я скажу

вам: над Россией — рок, и если так дела пойдут и дальше... Так вот, мы коротали вечерок у N., у

хлебосольной генеральши. Рояль, шарады, шутки, легкий флирт – кружили, счастью своему не веря... В окне душистый лавр и пряный мирт. (Не тайная, но все-таки вечéря.) Ведь прямо из окопов! Повезло. Тут жить да жить, а не курками клацать. Тринадцатое – чертово! – число, и приглашенных (вышло так) тринадцать. Был Пушкин Лев Сергеич, Трубецкой, ну, словом, от майора до поэта. И вдруг такой повеяло тоской, когда Мишель заговорил про это: «Пятнадцать лет, а, кажется, вчера...» Сказал и встал, и стал еще бледнее: «За убиенных Павла и Петра, Кондрата, Михаила и Сергея!.. Мартыш, а ты не выпьешь?» «Я не пью за эту сволочь». Музыка увяла, И время растянулось, как в бою. «А этого тебе не будет мало?..» Девицы в обморок. Мартынов за кинжал. А тот насмешливо: «Ты стал большим

черкесом!» «Я сделаю, Мишель, чтоб ты молчал!» ...Он посмотрел впервые с интересом (вот, как сейчас, я вижу их двоих, и этот взгляд сквозь сумрак омертвелый) и поклонился, и промолвил стих евангельский: «Что делаешь, то делай – скорее». 1982–2003 |